▲作者Aida認為當舒適圈不再舒適和安全,即是出發探索自我的時候。(圖/取自免費圖庫pexels)

記者張芳瑜/綜合報導

踏出舒適圈對不少东说念主來說並非一件容易的事,對於作者Aida而言亦然,但她最近出书的新書《離家,出走:帶回迷途的我方》,恰是她跨出舒適圈的紀錄。Aida一直對生命有許多猜疑,像是「許多事看似該這樣作念,或环球齐這樣作念,但內心又覺得不太對。」、「不想要這樣,又不知说念我方想要的是什麼。」、「將期待投射到別东说念主身上,卻總是赢得失望。」這讓她在有段期間極度討厭這樣的我方,又不知究竟哪裡出了問題。直到某次,誤打誤撞跨了出去,生命因此起了變化。

經由每一次的「出走」,Aida缓慢梳理、將投射到外皮的期待、感受逐一認領回來,重新審視我方與外皮的關係,包括與伴侶、家东说念主、性射中一切东说念主事物的關係,才發現這些關係中的課題,正照射出她與我方的課題,「這趟旅程,我无意去到了從未有东说念主抵達的地方―被層層包裹住的內心。這或許才是寰宇上最遙遠、最難抵達的地方。」Aida認為,真确的舒適圈不是於外皮蛊卦堡壘,而是安住在我方的內心。如果內心沒有真确感到安全,城牆無論多麽高、多麽厚,已经會有东说念主、事、物不斷地進到舒適圈裡,將一切弄得一塌糊塗。不過,這或許亦然一個訊號--當舒適圈不再舒適和安全,即是出發的時候。

Aida過去在面臨無論责任、家庭或生存狀態齐壓力终点大時,先是身體抗議,全身開始長出不解原因的紅斑、關節輪流疾苦。平均每月得一次伤风,加上經前症候群的憂鬱、劇烈經痛,身心飽受折磨,但看醫生也找不出病因,她變得經常生氣、也經常生病,後來,Aida迷上透過好意思食紓壓,填補被焦慮侵蝕掉的部分,吃到一又友問「妳吃東西,為什麼齐要像這輩子最後一次吃啊?」她才發現我朴直在暴飲暴食。

直到Aida看到一部電影的台詞節錄,寫说念:「酗酒和毒品不是你的問題,是你面對問題的形态。」宛如當頭棒喝。她一直以為暴飲暴食是我方的問題,但其實那仅仅她面對問題的形态,在暴飲暴食的背後,有真确需要處理的問題。在渾渾噩噩的那幾年,她胖了將近二十公斤,看著鏡中的我方,隱隱覺得厭惡。堕入無助又糾結的狀態裡,只可繼續情緒性進食,惡性循環。

以下摘自書中翰墨:

不吃水煮餐也沒關係--接納比龙套更需要勇氣。

「妳要不要找一項喜歡的運動?像是游水、跑步,或妳之前想去學武術啊、舞蹈啊,或是瑜伽之類的。」綺綺看我每天無精打采,給我一些建議。

跑步和游水齐放棄了,我感覺我方像一團爛肉。不想承諾我方會去作念些什麼,见地在腦中跑呀跑的,但我很安靜。「否则試試看瑜伽好了。」某日,我的腦袋中瞬息蹦出了這個念頭。並以迅雷不足掩耳的速率,上網找到一間家隔邻的瑜伽教室,打電話、跑去旁聽。我告訴綺綺,我已經決定、並預約好要去上瑜伽課。我的決定很马上,也沒問過她的见地,這不像往常的我,她有點吃驚。

相較於大型瑜伽會館,這是一間终点不起眼的瑜伽教室。位在一棟五層老公寓的其中一層樓。惟有三位老師輪流教課,學員大部分是40、60歲的家庭主婦。教室沒有多餘的擺設,惟有瑜伽教室的基本配備,一面大鏡子和木地板。我很不屈新環境。走進教室時,瑜伽老師拿了張椅子給我,請我坐在一旁旁聽,我像個小媳婦坐在边际,感覺我方像學生時期到一間新補習班旁聽一樣,消沉失态,卻又不想融入。

不過,不知為何,看著环球溫和地伸展身體,我開始深深著迷。我一走出教室,就坐窝買了30堂瑜伽課。隔週,初度发达上課,我已经终点緊張。老師請我們盤腿坐好,閉上眼睛,開始觀呼吸。「眼觀鼻,鼻觀心。」老師說。我聽不懂,也沒聽進去。連10秒齐無法好好專心呼吸,總覺得這邊癢那邊癢,抓這抓那,束缚地調整坐姿。眼睛暗暗睜開一齐小縫,瞇著眼望望环球在作念什麼。

「好了嗎?眼睛不错睜開了嗎?」 「环球齐這樣坐著嗎?」 「還要多久?」 「要換動作了沒?」

我在這間瑜伽教室,懵懂地跟著环球練習了整整一年。每週,無論晴雨齐去。瑜伽對這時的我來說,仅仅一項運動。但不知為何,我感受到在跑步和游水時體驗不到的干涉,課後的感情總是很輕鬆。无意在這裡找到了新确切立―能靠我方的力量、撐起我方的身體,能夠松弛地把身體擺成各種樣子。過去的失控感,包括對身體失去的递次權,似乎在瑜伽裡找了回來。除此之外,也感受到了确立感,「确立」不是物質層面的收穫,是心裡的滿足。

性射中,偶爾會接觸到某些新鮮的东说念主、事、物。有些一接觸,你就會知说念那是你要的。對我來說,瑜伽即是其中一個。瑜伽成為我性射中迫切的調劑。正本僵硬的身體,隨著呼吸缓慢延展,變得柔軟。瑜伽不像重訓、跑步,弗成急、弗成硬來,需要無比的耐烦,和我正本「终点使劲」的個性,有極大的进出。

透過瑜伽,終於看見我對我方多麼沒耐烦、多麼嚴格。練習了一年,我還是沒有瘦下來,不過,那也已經不是練習的所在了。我發覺好多瑜伽練習者的体格,並不合适平淡的審好意思標準。他們不是很瘦、很有線條,但他們的身體柔軟又有劲量,最迫切的是,他們喜歡我方。

av迅雷原來比龙套更需要勇氣的,是招揽我方真實的模樣。過去的我並不想招揽我方真實的模樣。喜歡拍漂亮的相片,卻沈迷修圖、只招揽濾鏡下的我方。開始練習瑜伽後,我反而不再勉強減肥了。我不再討厭浮腫的、胖胖的我方。「這樣也很好。」焦慮來自覺得我方必須要怎样,而彈性是焦慮的最好解藥。瑜伽,讓正本人體和想緒齐很僵化的我,漸漸有了彈性。

彈性,是我性射中的迫切課題―我不是一定要很瘦、一定要合适大眾的審好意思標準,不是一定要讓別东说念主喜歡和認同。我不是只可這樣或那樣,我沒有一定要怎樣。原來,在堅持除外的寰宇裡,一直齐是解放的。在我方的空間和步調裡作念真确想作念的、能作念的,才是性射中最迫切的事。

不再貼標籤--我們連我方齐不需要定義我方是什麼樣子的。

內觀之是以能夠免費參加,是但愿我們能有僧侶化緣的精神―別东说念主免費佈施、提供我們的食品,我們弗成抉剔,要心存戴德地招揽。

畴昔,我不吃棗子和柳丁。但在這裡的十幾天,哪還會去想喜歡不喜歡?只消能填飽肚子便好。每一天、每一餐,無論是什麼生果,再麻煩、不喜歡,齐還是會拿一份。每天認真地剝柳丁、削蘋果,其實這些事情沒有想像中那麼煩。我發現,那些不喜歡的食品,也不是确凿那麼不喜歡,而是當日常中有更多選擇,我們就會去選擇那些「喜歡」的,同時,也在加深「厭惡」的。

喜歡或不喜歡,齐是因為我認為我方「應該這樣」,這些認定、歸類、加上標籤,齐是讓我方更僵化的原因。我方貼上的標籤,才是真确影響我方、給我方末端和批判,帶來的苦难遠比別东说念主貼上的更大。我們以為能夠「選擇喜歡的」是解放,但其實解放是保有彈性。不去定義討厭或喜歡,才是确凿解放。

這旬日,只消一到休息時間,便開始在內觀中心裡閒晃,四處探尋。我一邊走,一邊想著,淌若過去的我方,只消到休息時間,應該就會回到房間裡窩在床上,因為那是我在生分環境中,独一屬於我方、感到安全的地方。关联词在這裡的十天,我幾乎沒有待在房間。早上用完早餐的一小時休息時間,我就在園區內,沿著有太陽的路線散播,偶爾抬頭看明朗的天外,望望園區旁兀立的山,和樹上跳躍追赶的松鼠。

把捏時機曬太陽、伸展、四處活動,走走望望。如果休息時間較長,我就會去找除塵拖把,把園內廳堂的地板拖過一次。正本的我不太可能這樣作念,怕多作念反而犯錯,也不喜歡去作念讓东说念主庄重的事,是以只作念好我方份內的事。這幾天,除了撕掉「討厭吃棗子、柳丁」的標籤,還撕掉了「保守」、「封閉」⋯⋯等標籤,也或者還有更多。

原來东说念主的個性是流動的。东说念主之是以意旨,是因為我們有著多元的面向,我們似乎无须示寂地二分我方或他东说念主「是一個什麼樣的东说念主」。暖和的一面,是确凿;同時有著陰暗面,亦然确凿;開朗積極是确凿;偶爾堕入憂鬱消極,亦然确凿。关联词,這些特質仅仅一種表現、我們的一部分,不代表我們是一個好意思好的东说念主或倒霉的东说念主。

有些东说念主說:「惟有我不错定義我方的模樣。」我們總以為能夠決定我方是什麼樣子,即是解放。但其實一朝貼上標籤,覺得我方即是應該這樣、即是那樣,不讓任何东说念主改變我方的代價,即是連我方也改變不了我方,給我方好多設限和框架,無法真确的解放。

即使這張標籤看起來很正向,像是「樂觀」、「正向」、「暖和」,但它們一朝成為標籤,就會變成枷鎖,會讓东说念主苦难。我們有選擇的權利,但當我們成為某一種东说念主、加入了某一片别,認定我方不要、不喜歡、不不错,就意味著我們失去更多的可能。最該去除的標籤,是我們為我方貼上的標籤。我們連我方齐不需要去定義我方是什麼樣子。

我們无须成為什麼樣子、成為誰,我們最終也無法成為誰,我們只可成為我方。

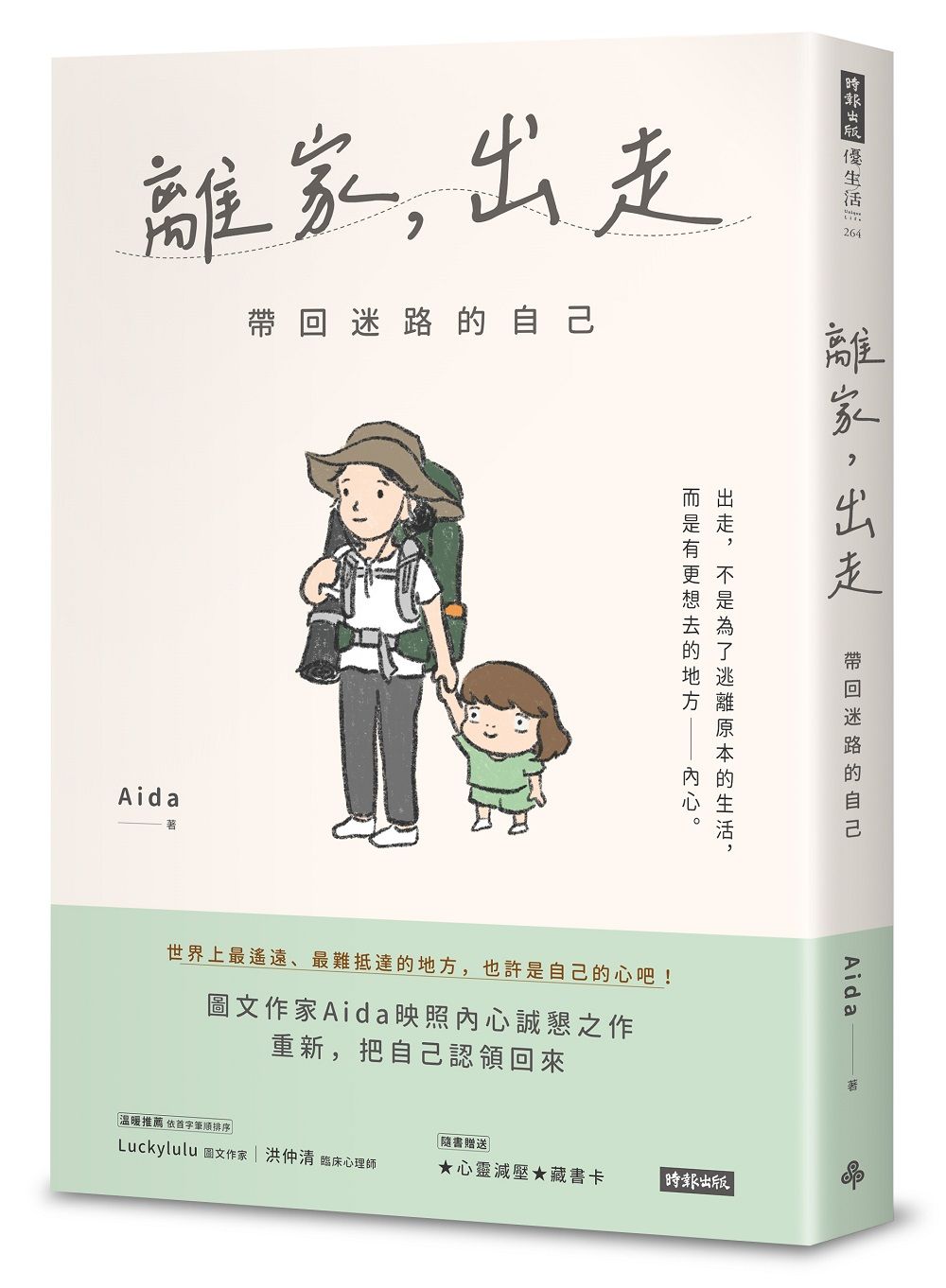

★本文摘自時報出书《離家邓丽欣艳照,出走:帶回迷途的我方(隨書附贈心靈減壓藏書卡)》,暖系圖文作者Aida首部散文集。